|

椿の語源

"椿(つばき)"という名前の由来

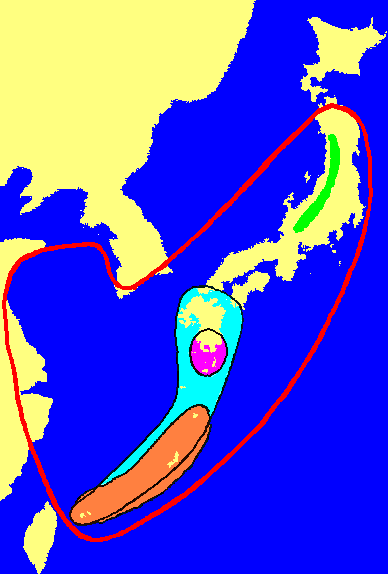

(参考) ツバキ属植物(茶樹等の栽培種を除く野生種)の分布 (出典: ツバキ科 北海道大学教授 露崎史朗)

― : ヤブツバキ ― : ユキツバキ ― : サザンカ ― : リンゴツバキ ― : ヒメサザンカ

|

|

■中国では

■椿という文字

■西洋名 |

| 有力な仮説として: |

| 諸説あるようですが、一つの有力な仮説として「朝鮮語が転訛したものである」という説があります。これは、椿が中国の沿海諸島から朝鮮半島南海岸地方を経由して日本に伝播したとするもので、椿に当たる朝鮮語の冬柏(ton

baik:トンベイ)が転訛して日本語の「椿(つばき)」になったという説です。また、当時「つばき」を海石榴と書いていたことも、この説を有力なものとしています(なお、海石榴は正しい漢名ではなく日本人の付けた名前だとされます。)。 |

| すなわち、この説によれば、つばきは海外すなわち朝鮮から入った石榴(ざくろ)の意味だというのです。三韓時代にはすでに朝鮮南部において、つばきの利用法や椿油の製法が発達していたものと推定され、わが国の椿油の貢献国(産油地でもある)がいずれも朝鮮半島に近接した地方であることから、これらと同時に「つばき」の名前がわが国に渡来したのだ、という訳です。 |

|

| 一方、中国では椿を何と呼んでいたのでしょうか? |

|

朝鮮語転化説に沿って考えてみます。

「万葉時代、奈良朝では隋、唐に遣随使、遣唐使を派遣して日本の特産樹、特産油である椿、椿油が中国に渡ったが、当時の中国文化の中心は北方にあって、そこは温暖な地域で育つ椿の分布圏ではない。したがって、その漢名などあろうはずもなく、日本人のつけた漢名である海石榴、海石榴油の文字が椿、椿油といっしょに導入れたのだ。」とされます。 |

| 日本列島は大陸文化の吹きだまりのように考えられているが、椿は日本から中国へ舶載された数少ない特産物の一つでありました。 |

| 現代では、中国においてカメリア科、カメリア属を指す語は「茶」でありますが(茶科、茶属)、葉や新芽を摘んで茶にするものも「茶」、種子から油を採るものは「油茶」、花を鑑賞するものを「茶花」と呼んでいます。 |

|

■有力説について

■椿という文字

■西洋名

|

| 「椿」という文字 |

| 海(石)榴という漢名が初めて使われたのは、隋(581-619)の第2代皇帝、煬帝(ようだい)の頃だといわれております。おそらく、遣随使が椿の種子を世界の都、長安へ届けてからのことでありましょう。 |

| 中国にとって舶来の意味で、また、かの地の石榴に似た紅色の花と果実を結ぶ花木として、当時、特に不都合なく受入れられたのでしょう。 |

| 奈良朝末期から平安朝にかけては、専ら椿の文字が使われています。また、中国でも唐(618-907)の末期には、「山茶」という文字が使用されるようになりました。 |

| その後、日本では朝鮮から来た石榴に似た木では漢名としては不合理なため、中国の架空の植物名で、迎春の花、長寿の花木である「大椿」の漢字を借りて、「日本の椿」にふさわしい「椿」の字を当てたものと考えられます。 |

|

■有力説について

■中国では

■西洋名

|

| 西洋名

"カメリア" |

| 次に、西洋名カメリアの由来について述べます。

西洋で椿のことをカメリアと呼んだのは、宣教師ヨゼフ

カメルという一人のボヘミア人の名に由来します。この人は、マニラで東アジアの植物を紹介した人であります。 |

| スウェーデンの植物分類学者リンネ(1707-1778)は、このカメルを記念してツバキ属(カメリア属)をラテン名でカメリアと名づけ、次に種名を日本産という意味のラテン語のジャポニカにして、椿に「Camellia Japonica Linné」という学名をつけたのです。 |

今でも、世界では椿のことを、カメリアと呼んでいます。

ちなみに、オレイン(oleic)やオリーブ(olive)は、油(oil,oleum,olei,oleifera)の語源といわれております。 |

|

■有力説について

■中国では

■椿という文字

|